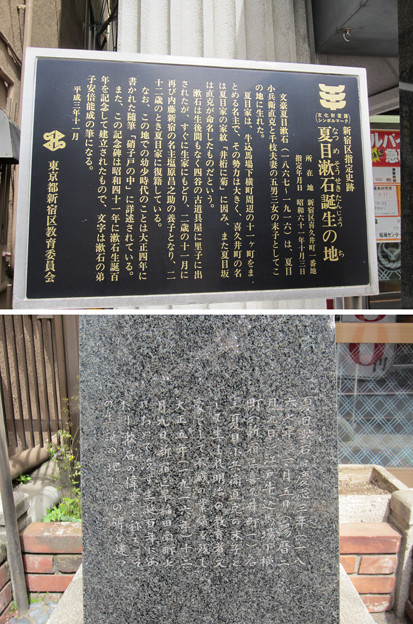

夏目坂(喜久井町)夏目漱石誕生之地

- 56

mixiアルバム「新宿区喜久井町 ・早稲田南町/夏目漱石」

https://photo.mixi.jp/view_album.pl?album_id=500000048844221&owner_id=32815602

2012年01月29日 12:03

11.05.02.

●夏目漱石――

なつめ そうせき。本名 夏目金之助。

慶応3(1867)年2月9日(1月5日)〜大正5(1916)年12月9日)。

・主な作品

『吾輩は猫である』(1905年)処女作

『坊っちゃん』(1906年)

『草枕』(1906年)

『三四郎』(1908年)

『それから』(1910年)

『門』(1911年)

『行人』(1914年)

『こゝろ』(1914年)

『明暗』(1916年)

・“漱石沈流”――

自分の言ったことの誤りを指摘されても直そうとしないこと。また、負け惜しみをしてひどいこじつけをするような偏屈な態度をいう。

晋、孫楚が「石に枕し流れに漱(くちすす)がん」と言うところを「流れに枕し石に漱ぐ」と言い誤ったのを聴いた王済が指摘したところ、孫楚は「流れに枕する理由は雑言を聴いた耳を洗うため、石に嗽ぐ理由は悪口を言った口を洗うため」と答えたことに由来する。

自分の間違いを認めないでこじつけでその間違いを正当化したことから、負け惜しみが強いという意味になった。夏目漱石の名前の由来。

●●喜久井町――

きくいちょう。

地名は、当地の江戸時代から続いた町方名主・夏目家の家紋“井桁に菊”にちなみ、文豪夏目漱石の父の夏目直克が命名した。

漱石は随筆“硝子戸の中”(1915年)の第23章で次のように述べている。

「今私の住んでゐる近所に喜久井町といふ町がある。これは私の生れた所だから、ほかの人よりもよく知つてゐる。(中略)この町は江戸と云つた昔には、多分存在してゐなかつたものらしい。江戸が東京に改まつた時か、それともずつと後になつてからか、年代はたしかに分らないが、何でも私の父が拵えたものに相違ないのである。私の家の定紋が井桁に菊なので、それにちなんだ菊に井戸を使つて、喜久井町としたといふ話は、父自身の口から聴いたのか、または他のものから教はつたのか、何しろ今でもまだ私の耳に残つてゐる。父は名主がなくなつてから、一時区長といふ役を勤めてゐたので、あるいはそんな自由も利いたかも知れないが、それを誇にした彼の虚栄心を、今になつて考へて見ると、厭な心持は疾くに消え去つて、ただ微笑したくなるだけである。

アルバム: 東京都2新宿区/武州江戸

お気に入り (0)

まだお気に入りに追加している人はいません。

コメント (0)

まだコメントがありません。最初のコメントを書いてみませんか?

コメントするにはログインが必要です。フォト蔵に会員登録(無料)するとコメントできます。